Während meines Studiums hatte ich eine Kommilitonin, die zufällig immer in denselben Kursen saß wie ich. Anfangs war sie mir gar nicht aufgefallen, aber dadurch, dass wir mehrere Kurse zusammen hatten, erkannte ich sie natürlich irgendwann wieder. Sie war für mich zunächst sehr in der grauen Masse verschwunden. Obwohl wir uns nie unterhalten hatten und auch sonst nicht einmal über Dritte kannten, empfand ich sie mit der Zeit als immer attraktiver. Mit jeder Kurssitzung in der ich sie sah, gefiel sie mir besser. Obwohl das über 10 Jahre her ist und ich auch bis zum heutigen Tag nie mit ihr gesprochen habe – ich weiß nicht einmal wie sie heißt – habe ich noch heute eine sehr genaue und positive Erinnerung an sie.

Das Beispiel ist deshalb interessant, weil ich keine emotionale Beziehung zu ihr aufgebaut habe, die auf irgendeiner Form der Interaktion beruhen würde. Was hier wirkt, ist der Mere-Exposure-Effekt. Er ist ein wirkmächtiger psychologischer Mechanismus, der sich im Marketing-Bereich gut anwenden lässt. Er ist aber keine Zauberformel, die bedingungslos gilt und potenzielle Kunden automatisch auf die Seite der Marke ziehen könnte. Im Folgenden versuchen wir gemeinsam einen differenzierten Blickwinkel auf den Effekt zu eröffnen.

Was ist der Mere-Exposure-Effekt

Der Mere-Exposure-Effekt ist eine psychologische Theorie. Er beschreibt gesteigerte Zuneigung durch häufigen Umgang und bezieht sich beispielsweise auf die Interaktionen von Menschen. Wenn eine Person häufig mit einer anderen zu tun hat, erscheinen sich diese beiden mit der Zeit immer attraktiver und sympathischer. Das kennt man aus Schule, Uni oder vom Arbeitsplatz. Der Kollege, der einem im ersten Augenblick vielleicht sehr unscheinbar vorkam, kann nach längerer Zusammenarbeit immer attraktiver erscheinen. Voraussetzung ist aber ein erster Eindruck von der anderen Person, der mindestens neutral ausfallen muss.

Ein negativer erster Eindruck führt dazu, dass sich dieser mit der Zeit eher noch verstärkt, weil sich die Gewöhnung erzwungen anfühlt.

In Übertragung funktioniert dieser Effekt auch mit auditiven Stimuli – wie etwa Musik, oder auch nur einzelnen Tönen oder Geräuschen (Netflix Ba-Dam), Worten und Schriftzeichen sowie mit abstrakten Formen oder sogar nur Farben (Telekom Magenta). Robert Zajonc wies den Effekt 1968 als Erster nach und verwendete dafür eine schnelle Abfolge von Worten und Formen, deren Anzahl variierte. Dabei gab es eine deutliche Korrelation zwischen Häufigkeit der Symbole und positiver Assoziation der Probanden diesen gegenüber. Bis heute wurde der Effekt in einer Vielzahl von Experimenten und Studien empirisch untermauert. Wichtig ist aber auch, dass die Wiederholung nicht regelmäßig-monoton, sondern zufälliger stattfindet.

Klassische Anwendung im Marketing

Da sich Werbestrategien letztlich fast immer an psychologischen Mechanismen orientieren, wird versucht, auch den Mere-Exposure-Effekt auszunutzen. Besonders deutlich kann man die Anwendung der Theorie in der Fernsehwerbung beobachten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag des kommenden Wochenendes läuft der 54. Super Bowl der NFL. Besonders in den Werbepausen dieses Events wird mit kurzen, sich immer wieder wiederholenden Spots gearbeitet, um bei den Zuschauern einen möglichst positiven Effekt zu erzielen. Das bietet sich vor allem deshalb an, weil durch die vielen Unterbrechungen zwischen den Spielzügen die Werbepausen selbst sehr kurz, aber dafür häufig sind. Außerdem ist die Werbezeit während dieses Events extrem teuer.

Der Mere Exposure-Effekt ist aber keine ausschließliche Gesetzmäßigkeit – natürlich spielen bei der Bewertung eines Stimulus noch viele andere Dinge eine Rolle. Das bedeutet, dass wir allein aus der Wiederholung nicht automatisch einen Mehrwert ziehen können. Beispielsweise kann uns starke Wiederholung – auch wenn Sie nicht unbedingt monoton ist – mit der Zeit durchaus auf die Nerven gehen: wie beispielsweise bei einem gewissen Müsli. Der Mere-Exposure-Effekt muss deshalb eher unterschwellig erzeugt werden. Wird er zu offensiv angewendet, erzeugt er möglicherweise sogar Abneigung.

Praxis in der Suchmaschinen-Optimierung

Am einfachsten ist es, sich bei der Konkurrenz zu bedienen. Nicht im Sinne von Abschreiben, sondern indem man gängige Begriffe verwendet, die im Kontext des zu verkaufenden Produkts oder der Dienstleistung häufig verwendet werden. Auch die Eigennamen schematisch anzupassen kann helfen. Letztlich passiert das aber durch eine Keyword-Wolke bzw. eine WDF*IDF-Analyse ohnehin schon zumindest teilweise automatisch. Das ist also nicht nur SEO-technisch, sondern auch auf psychologischer Ebene relevant.

Insgesamt zeigt der Effekt aber, wie wichtig ein „Corporate Wording“ ist. Dabei geht es nicht nur um die Eigennamen, sondern weit darüber hinaus. Auch die Einheitlichkeit von Ansprache, vermittelter Stimmungen und Emotionen, sowie dem Grad an Hoch- und Umgangssprache können eine große Bedeutung haben, weil gerade diese Elemente abseits der Keywords eher unterschwellig wirken.

Andere Deutung – Steigerung der Bedeutsamkeit des Erstkontakts

Der Mere-Exposure-Effekt sagt nicht nur etwas über die Wiederholungswirkung, sondern auch über den Erstkontakt aus. Weil sich negative Konnotation nicht mit der Zeit verbessert, sondern im Gegenteil sogar verschlechtert, wird es noch wichtiger, dass der Moment, in dem der Kunde mit dem Produkt und in den meisten Fällen auch bereits mit der Marke zum ersten Mal in Berührung kommt, positiv ausfällt. Das wird zunehmend schwieriger, weil die Informationsvermittlung im Internet so massiv stattfindet, dass der User ein Stück weit abstumpft, weil er nur über eine begrenzte Informationskapazität verfügt.

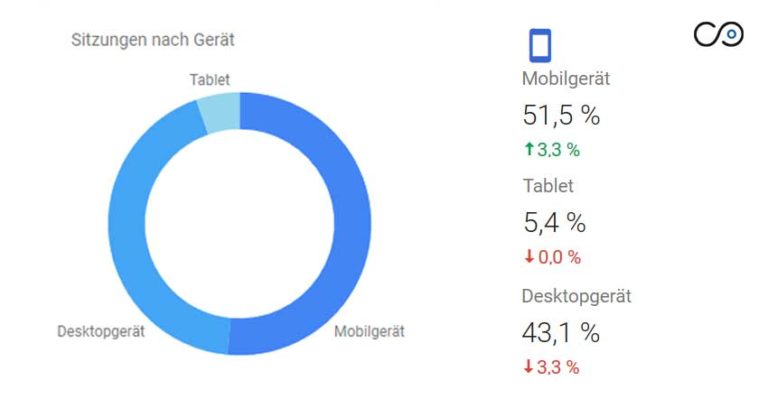

Außerdem folgt daraus, dass der Kundenkontakt diversifiziert werden sollte. Je mehr verschiedene Kanäle für den Content genutzt werden, um den User zu erreichen, umso besser. Allein durch das unterschiedliche Layout und die Medienschwerpunkte der verschiedenen Plattformen, wird derselbe (oder zumindest sehr ähnliche) Content unterbewusst am besten verinnerlicht und vertraut gemacht, ohne Abneigung dadurch zu erzeugen, dass der Inhalt nervt oder langweilig wird. Beispielsweise könnten kombiniert werden:

- Fernseh- und Radiowerbung

- Webspots auf Videoplattformen, wie Youtube, gepaart mit eigenen Videos, z.B. How-Tos mit dem eigenen Produkt

- Gleichzeitig Kooperation mit Youtubern aus dem thematischen Spektrum

- Analog weitere Social-Media-Plattformen, z.B. Facebook, mittlerweile aber viel wichtiger: Instagram

- Verschiedene Text-Formate, z.B. Blog, Ratgeber, Erfahrungsberichte, FAQ

- Ideal: Fanbase mit eigenständiger Infrastruktur, z.B. auf reddit oder Ähnlichem, die Inhalte selbständig multipliziert

Letztlich steht hinter all diesen Formaten aber immer noch Text. Das gilt für den Instagram-Post genauso wie für das Youtube-Video. In Zukunft wird dies sogar noch verstärkt gelten, weil Google durch seine Arbeit an Spracherkennung auch diesen Content auslesen können wird. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft Keyword-optimierte Drehbücher schreiben könnten.

Was folgt daraus?

Der Mere-Exposure-Effekt ist ein fragiles Konstrukt. Aus ihm folgt explizit nicht, dass es viel helfen würde, den User mit Content zu bombardieren, damit er das Produkt oder die Marke am Ende ja eigentlich lieben MUSS. Das Gegenteil ist der Fall. Die Inhalte sollten sich geschmeidig in den Alltag des Users integrieren. Dafür müssen aber mehrere Vermittlungswege bespielt werden. So ist der Content allgegenwärtig, ohne aufdringlich zu sein. Dem User förmlich ins Gesicht zu springen, kann im Einzelfall zwar wirkungsvoll sein, wer vom Mere-Exposure-Effekt profitieren möchte, sollte aber mit etwas mehr Fingerspitzengefühl arbeiten.